Aug 27, 2025

「3の法則」でプレゼンを強化:聴衆の記憶に残る3ステップ構成術

Aug 27, 2025

「3の法則」でプレゼンを強化:聴衆の記憶に残る3ステップ構成術

私たち人間は、驚くほど効率の悪いリスナーです。実際に聞いたことを効率的に理解しているのはわずか25%。さらにその半分しか覚えておらず、その記憶も48時間以内にまた半分失われてしまいます。

ここで役立つのが 「3の法則」 です。情報を3つのまとまりで提示すると、人はより興味を持ち、理解しやすく、記憶にも残りやすくなります。マーケティングでよく使われる「注目–関心–欲求–行動(AIDA)」の流れもその一例です。研究によると、人間のワーキングメモリは同時に処理できる情報の数が3~5個に限られていることが分かっています。

それでは、プレゼンをより効果的にするために、この「3の法則」をどう活用できるのか、そして Xmind がどのようにその実践をサポートできるのかを見ていきましょう。

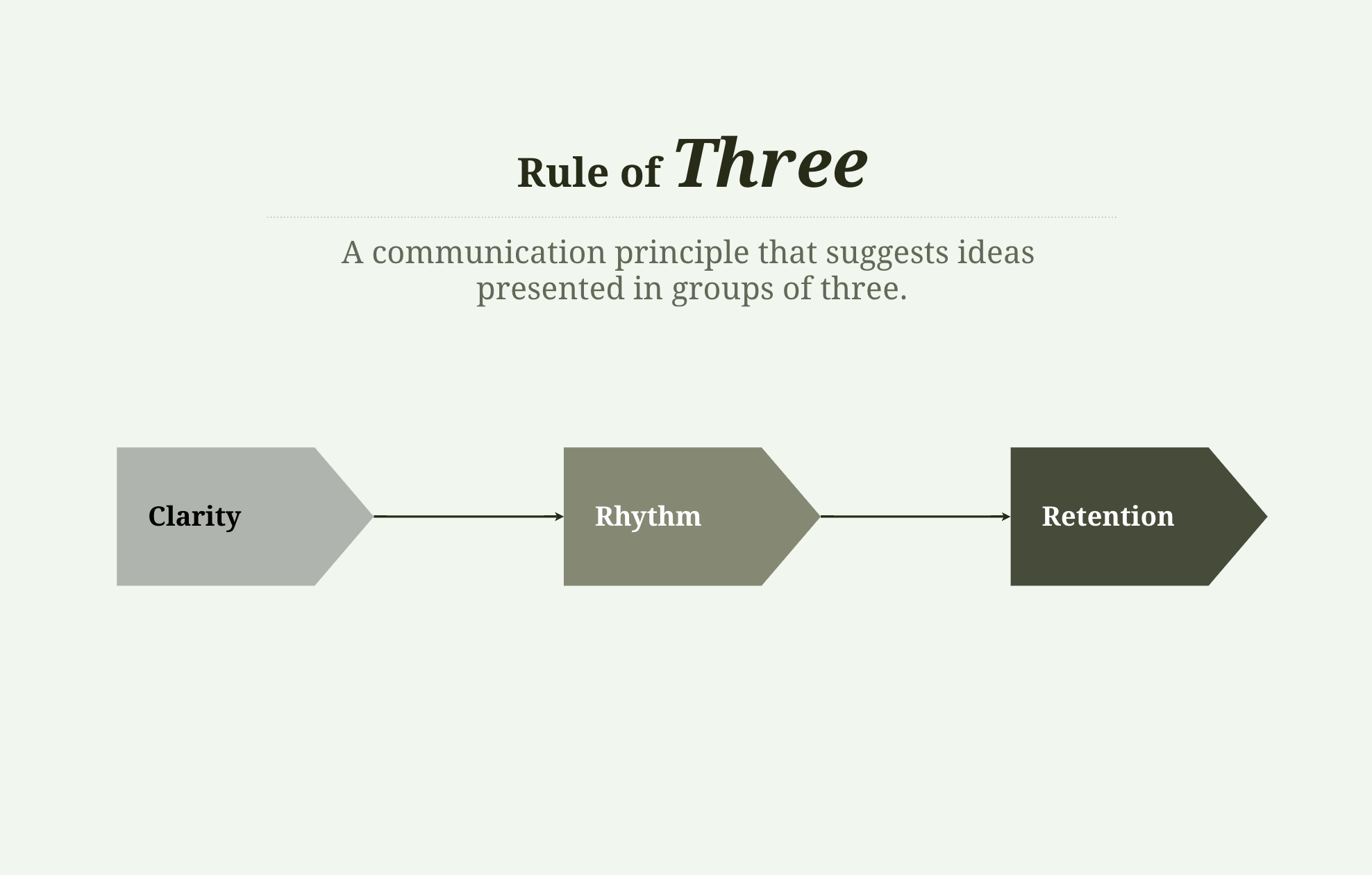

3の法則とは?

「来た、見た、勝った」 — ユリウス・カエサル, ローマの将軍・政治家

3の法則は、古代から続く最も強力なコミュニケーション原則のひとつです。情報を3つのまとまりで提示すると、アイデアや概念はより印象的になり、理解度も高まり、聞き手の記憶に長く残ります。

この考え方は古代ローマの「omne trium perfectum(すべては三つで完結する)」にまで遡れます。ギリシャでは「hendiatris(ヘンディアトリス)」という表現法があり、3つの言葉でひとつの意味を伝える技法として用いられました。

心理学的にも根拠があります。ハーバード大学のジョージ・ミラー教授は、人間が記憶できる情報は「7±2個」と提唱しましたが、最新の研究では 実際には3〜4個程度 に限定されるとされています。それ以上になると、聞き手はすぐに「情報過多」で混乱してしまうのです。

3の法則が効果的な理由:

- パターン認識:脳は3つの要素で初めて「パターン」として認識する

- バランス感覚:1つでは不足、4つ以上では多すぎる

- リズムと完結性:3つ揃うことで心理的に「ちょうど良い」と感じる

歴史上の名言やスローガンにも、この法則は頻繁に使われています。 「来た、見た、勝った」(カエサル) 「生命・自由・幸福の追求」(アメリカ独立宣言) 「止まる・見る・聞く」(安全標語)

プレゼンテーションでも、3の法則を活用することで情報はより分かりやすく、記憶に残りやすくなります。また、同じポイントを3回繰り返すことで、聴衆の記憶をさらに強化できます。

科学が証明する「3の力」

人間の脳は非常に優れた能力を持つ一方で、処理できる情報量には厳しい限界があります。ワーキングメモリは3〜5個の情報しか処理できない という事実が、プレゼンにおける「3の法則」の有効性を裏付けています。Xmind を使えば、この原則に沿ってコンテンツを整理し、聞き手の脳に負担をかけずに効果的に伝えられます。

認知負荷理論と記憶の限界

認知負荷理論によれば、ワーキングメモリの容量は非常に限られています。ミラー教授はかつて「7±2個」と提唱しましたが、近年の研究では実際には 3〜4チャンク しか処理できないとされています。プレゼンでそれ以上のポイントを詰め込みすぎると、聴衆は疲労し、理解度も低下してしまいます。

パターン認識と人間の脳

私たちの脳は「パターン」を探して世界を理解します。脳の約80%を占める新皮質には、約3億もの「パターン認識器官」が存在し、環境の変化を捉えてきました。 心理学的には、1回目は偶然、2回目はたまたま、3回目で初めて「パターン」として認識されます。つまり、情報を3つにまとめることは、脳の本能的な理解プロセスに合致しているのです。

「3つ」が生む理想的なバランス

3という数字は、シンプルさと複雑さのちょうど中間に位置します。2つでは不十分、4つ以上では過剰になりがちです。だからこそ、聴衆は3つのまとまりを「ちょうど良い」と感じ、満足感を得やすいのです。

この3部構成がもたらす効果は次のとおりです:

- 認知効率:最小の努力で最大の理解

- リズム感:始まり・中間・終わりという自然な流れ

- 感情的共鳴:論理と感情の両方に働きかける

Xmindでつくる「3の法則」プレゼンマップ

マインドマップは、プレゼンで「3の法則」を実践するための最適な方法です。Xmindには、この強力な原則を活かすための直感的で使いやすいツールが揃っています。複雑な情報もわかりやすく整理され、聴衆にとって記憶に残るプレゼンをつくることができます。

Xmindでプレゼンの構造をつくる

Xmindを使えば、複雑なアイデアもシンプルで見やすいビジュアルマップに整理できます。まずはプレゼン全体のテーマを表す中央トピックを設定しましょう。操作は簡単で、Tabキーでサブトピック、Enterキーで同階層のトピックを追加できます。余計なレイアウト調整に時間を割くことなく、コンテンツづくりに集中できます。

さらに、Xmindには100種類以上のテンプレートが用意されており、プレゼンの目的に合わせて自由にアレンジできます。

「3つの主要ポイント」を枝で展開する

中央トピックを設定したら、そこから3本のメインブランチを伸ばし、重要なポイントを整理しましょう。これは人間の脳が情報を処理する仕組みにも合致しています。それぞれの枝には補足情報を加え、体系的に整理することでわかりやすさが増します。

また、各ブランチごとに異なるスタイルを選べるのもXmindの強みです。魚骨図、マトリックス、タイムラインなどを同じマインドマップ上で組み合わせられるため、複雑な情報も「3の法則」に沿って視覚的に表現できます。

論理的な流れを意識することも重要です。問題提起 → 展開 → 解決といった三部構成にすることで、聴衆に強い印象を残せます。

視覚要素で記憶に残るプレゼンを

視覚的要素 を加えることで、3つの主要ポイントはさらに記憶に残りやすくなります。Xmindには以下の工夫が可能です:

- 3つのブランチをそれぞれ異なる色で区別する

- アイコンやステッカーで重要ポイントを強調する

- 各ポイントを画像で視覚的に補強する

さらに、Xmindのピッチモードを使えば、マインドマップをそのままダイナミックなプレゼンに変換可能です。3つの主要セクションを一つずつ拡大表示しながら進められるため、聴衆を惹きつける臨場感あるプレゼンができます。

プレゼンの種類別「3の法則」活用法

「3の法則」は、状況やプレゼンの種類に合わせて応用することで、さらに効果を発揮します。Xmindを使えば、異なるプレゼン形式にも柔軟に対応できます。

営業プレゼン:課題 → 解決策 → 効果

営業では「課題・解決策・効果」という3部構成が有効です。まずは顧客の具体的な課題を示し、次にその解決策を提示、最後に解決によって得られる効果を明確に伝えます。

この流れに沿えば、顧客は自分のビジネス課題を整理しやすくなり、あなたを「ベンダー」ではなく「信頼できるアドバイザー」として受け止めるようになります。

教育プレゼン:学ぶ → 実践 → 習得

教育では「学ぶ・実践する・習得する」の流れが最も効果的です。基本概念を理解した後、練習を通じて応用し、最後に習得へとつなげます。

学習者は同じ情報を少なくとも3回体験することで、ようやく本当に理解できるとされています。この3段階を意識することで、知識を「見るだけ」から「使えるスキル」へと変えることができます。

技術プレゼン:背景 → 概念 → 応用

専門的な技術分野では「背景・概念・応用」という構成が有効です。まずはトピックの背景を示し、なぜ重要なのかを理解してもらいます。次に専門用語を含む概念をわかりやすく説明し、最後に実際の応用事例を提示します。

この三部構成なら、難しい技術内容も過度に詰め込みすぎず、全体を一貫性のある形で伝えられます。Xmind上でセクションごとに分ければ、理解度が高まり、情報が頭に残りやすくなります。

普通のプレゼンを変えた「3の法則」の実例

「言われたことは忘れる。教えられたことは覚える。自ら関わったことは学び取る。」— ベンジャミン・フランクリン, アメリカ建国の父

歴史に残るプレゼンテーションの多くは、「3の法則」を活用して聴衆を引き込み、忘れられないメッセージを届けています。これらの事例から学ぶことで、私たち自身のプレゼンにも強力なパターンを取り入れることができます。

スティーブ・ジョブズとApple製品発表

スティーブ・ジョブズは「3の法則」を巧みに使いこなし、Appleの革新的な製品を世に送り出しました。1998年にAppleへ復帰した際、彼は製品ラインを大幅に整理し、顧客が「限られた情報しか処理できない」という人間の特性を踏まえて選択をシンプルにしました。

2007年のiPhone発表は、その代表的な例です。ジョブズは壇上で「3つの革命的な製品」—MP3プレーヤー、携帯電話、インターネット通信機器—を紹介しました。そして観客を驚かせたのは、この3つが1台に統合された「iPhone」だったことです。

ジョブズが「3の法則」を用いた例は他にもあります:

- 1984年のMacintosh発表:「第3の産業的マイルストーン製品」

- 2001年のiPod発表:「3つの大きなブレークスルー」

- 2010年のiPad発表:「スマホとPCの間に位置する第3のデバイス」

さらに、2005年のスタンフォード大学卒業式スピーチも「私の人生から3つの物語」で構成されていました。

TEDトークに見る「3の法則」

TEDトークも「3の法則」を巧みに活用し、聴衆の記憶定着を最大化しています。

- Mark Moore の「The Power of Three」では、大衆文化やマーティン・ルーサー・キングの「人生の長さ・広さ・深さ」といった比喩を通じてこの法則を解説しました。

- Ashley Whillans の「仕事と人生のバランスを整える3つのルール」では、常時接続の働き方が生活と仕事の質を損なうことを指摘し、持続的な境界線をつくるための3つの実践的ステップを紹介しました。

また、プレゼンコーチング企業「Ideas on Stage」によると、2010年以来数千人のクライアントと取り組む中で「3つに分けられないプレゼンは存在しなかった」と報告しています。

Conclusion

「3の法則」は、私たちの脳の情報処理の仕組みに沿って、記憶に残るプレゼンを最短でつくる方法です。研究によると、情報を3つにまとめて提示すると、聴衆はより多くを覚え、かつ疲労感を感じにくいことがわかっています。

スティーブ・ジョブズは、この原則の驚くべき効果を製品発表やスピーチで示しました。「3の法則」は、営業提案、教育コンテンツ、技術プレゼンといったあらゆる場面で応用できる強力なフレームワークです。

Xmindは、この強力な原則を用いてプレゼンテーションの作成を簡単に行うのに役立ちます。Xmindで整理すれば、次回のプレゼンテーションは聴衆の記憶に深く刻まれるでしょう。聴衆はあなたのメッセージに共感し、明確な3点構成を高く評価してくれるでしょう。

よくある質問(FAQ)

3の法則はプレゼンをどう改善するのですか?

A. 情報をより魅力的で記憶に残りやすくし、インパクトを高めます。脳の自然な処理能力に沿うことで、聴衆が要点を理解・記憶しやすくなります。

実際に「3の法則」が使われた例は?

A. スティーブ・ジョブズはiPhoneを「3つの革命的製品」として紹介しました。また、多くのTEDトークでも3つのアイデアやステップを軸に構成され、聴衆の記憶定着を最大化しています。

プレゼンの種類ごとにどう使い分けるべきですか?

A. 営業プレゼンでは「課題 → 解決策 → 効果」、教育プレゼンでは「学ぶ → 実践 → 習得」、技術プレゼンでは「背景 → 概念 → 応用」といった三部構成が有効です。聴衆の目的に合わせてフレームワークを使い分けましょう。

なぜ「3」という数字は効果的なのですか?

A. 3はパターンをつくる最小単位であり、脳が「ちょうど良い」と感じるバランスを生み出します。シンプルさと複雑さの間に位置し、情報を消化しやすく、記憶にも残りやすいのです。

Xmindはどのように役立ちますか?

A. Xmindは、プレゼンを3つの主要ポイントに基づいて視覚的に整理できます。レイアウトのカスタマイズや色分け、ビジュアル要素の追加も可能で、聴衆の記憶に残る魅力的なプレゼンをサポートします。

さらに投稿

AIDAモデルで効果的なプレゼンを構築する(テンプレート付きガイド)

AIDAモデルを使ったプレゼン構築法を解説。注意・関心・欲求・行動の4段階で聴衆を惹きつけ、Xmindテンプレートで効果的に実践できます。

プレゼンを成功に導くストーリーテリング:誰の心もつかむシンプルなテクニック

シンプルなストーリーテリング技法と Xmind のビジュアルツールで、聴衆を惹きつけ記憶に残るプレゼンを実現しましょう。

2025年版:8大AIプレゼン作成ツール|最速でスライドを仕上げたい人へ

2025年注目のAIプレゼン作成ツール8選をご紹介。短時間でプロ並みのスライド制作を実現。Xmind AI や Gamma をはじめ、各ツールの特徴・強み・活用シーンを徹底比較します。